전주 부채가 유명한 이유

대나무와 부채는 찰떡궁합

|

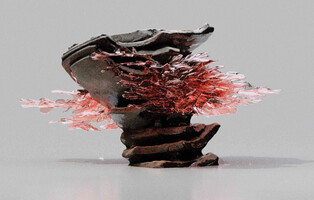

| ▲ 부채도사로 불리는 엄재수 장인 |

부채를 만드는 장인, 즉 선자장(扇子匠)이었던 아버지를 따라 전통부채의 명맥을 이어가고 있는 엄재수 선생은 그가 운영하는 카페에서 부채도사로 통한다. 그의 작업실이자 부채 상점인 ‘미선공예’에서 직접 만나 본 그는 정말 부채도사였다. 그가 풀어낸 합죽선 이야기에는 고개가 절로 끄덕여졌다.

합죽선은 접었다 폈다하는 부채인 접선의 한 종류로서, 곧 우리나라 접선을 뜻하기도 한다. 합죽선은 말 그대로 대나무를 붙여서 만든 부채로, 그 중에서도 대나무의 단단한 겉껍질만을 사용한다. 부채의 양 변죽은 7개의 대나무 쪽을 붙여 만들고 부챗살은 얇게 깎아 낸 대나무 두 쪽을 붙여 만든다. 부챗살이 보통 38개이니 합죽선에 쓰인 대나무살만 76개이다. 튼튼하고 견고한 조직의 대나무를 붙여 만들기 때문에 부채 자체의 견고함은 말할 것도 없이 우수하다. 엄재수 선생이 한지만 교환해 쓰면 평생을 쓸 수 있는 게 합죽선이라고 말한 이유다. 이러한 합죽 기술은 우리나라 고유의 것이다. 우리나라의 기후와 환경이 만든 유일의 부채라고 할 수 있다.

전주 부채가 유명한 이유

엄재수 선생에게 합죽선 이야기를 듣기 위해 찾아간 곳은 전북 전주였다. 조선시대에 전주에는 부채를 생산하고 관리하는 선자청(扇子廳)이 있었는데, 여기서 만들어진 부채는 왕에게 진상되기도 했다. 특히 전주 부채가 훌륭한 데는 합죽선의 재료가 되는 대나무와 한지가 좋기 때문이다. 전주는 향나무가 잘 자라는 곳이기도 하지만 물이 그렇게 좋다. 이곳의 물은 철분이 적기 때문에 자연스레 한지에도 철성분이 적다. 철이 산소와 만나 산화될 일이 없으니 한지에 구멍이 나는 경우도 거의 없다.

대나무는 전주보다는 남원, 구례, 담양 대나무가 훨씬 더 좋다. 대나무가 좋다는 것은 광택과 굵기, 단단함에서 우수하다는 것을 의미한다. 대나무는 원래 남쪽으로 갈수록 무르고 북쪽으로 갈수록 단단한데 전라북도는 중간 지점이라 부채를 만들기에 적합한 대나무가 많이 난다.

대나무와 부채는 찰떡궁합

대나무가 우리나라 공예에서 차지하는 부분은 어마어마하다. 가늘고 길게 뽑아 낼 수 있어 그 활용도가 굉장히 높다. 그 옛날부터 대나무는 이곳저곳에 많이 쓰여 왕조실록에도 “대밭이 피폐해져 일년생 밖에 쓸 게 없다”는 기록이 있다고 한다. 특히 합죽선을 만들기 위해 대나무의 가운데 토막만 쓰고 나머지 위아래 부분은 버릴 수밖에 없다보니 “부채의 살 수를 줄이고 합죽하지 말라”는 왕명이 떨어지기도 했다.

엄재수 선생은 대나무가 부채에 쓰이는 이유를 이렇게 설명했다.

“대나무는 음에 가까운 시원한 재질이죠. 그 중에서도 대나무 껍질을 쓰는 이유는 단단하기 때문이에요. 그 옛날에 썼던 죽책, 죽간이 남아있는 걸 보면 그만큼 껍질이 단단하다는 것을 알 수 있죠.”

죽책 혹은 죽간은 대나무를 세로로 길게 쪼갠 나무 조각에 문장이나 불경을 써서 공부하던 학문 도구였다. 이것이 지금도 그대로 보존되고 있으니 그 단단함과 내구성이 쉽게 증명된다.

그렇다면 합죽선에 쓰이는 대나무는 한 종류일까? 원래는 한 종류의 대나무로 살과 변죽을 만들어야 하지만 현재 다른 나무를 사용한다고 한다. 살로는 겉껍질이 광택이 나고 매끄러워 마찰력을 거의 일으키지 않는 한죽을 쓰고, 변죽으로는 색이 예쁘고 성질이 단단한 분죽을 쓴다.

장인의 혼이 들어간 합죽선

합죽선에는 그것을 만드는 사람의 혼이 들어간다. 그만큼 공정이 많고 복잡하며 손이 많이 가는 작업이다. 대나무를 베는 작업은 서늘한 바람이 불기 시작하는 가을에 이뤄진다. 대나무의 성장이 멈추는 순간 물이 쫙 내려간다. 이때 대나무를 벤다. 지름이 10센티 이상 되고 3년 정도 묵은 대나무를 고른다. 필요한 마디 부분을 토막 내 부채에 쓸 넓이만큼 쪼갠다. 쪼갠 대나무 쪽은 칼로 껍질 부분만 남겨 숯불에 굽거나 물에 삶아서 햇빛에 말리면 노랗게 색이 올라온다.

이렇게 색이 오른 대나무 쪽을 보름 이상 물에 푹 담갔다가 다시 한 번 끓는 물에 넣어 더 부드럽게 만든다. 아주 부드러운 상태에서 칼로 1mm 채 안 된다는 느낌으로 깎아 낸다. 다 같은 두께가 아니라 부채의 형태를 고려해 두꺼운 부분은 0.38~0.4mm, 얇은 부분은 0.23~0.25mm로 깎는다. 이것을 두 겹으로 붙이면 하나의 살이 되는 것이다. 대나무 쪽을 붙일 때는 민어의 부레를 푹 곤 물을 다시 졸여 만든 민어풀을 쓴다.

이렇게 만든 살을 합쳐 낫칼로 매끈하게 정리하고 전체적인 부채 형태를 다잡는다. 다음으로 부채 장식을 하는데 인두로 문양을 찍어낸다. 부챗살에는 박쥐, 운학(雲鶴) 등을 새기고 변죽에는 보통 매화를 새긴다. 마지막으로 속살에 한지를 붙여 가장자리를 마무리 한 후 사복과 고리를 달면 부채가 완성된다. 선면에는 개인의 취향이나 사상에 따라 사군자를 그려 넣거나 문장을 쓰기도 한다.

부채에 담긴 재미있는 이야기

“음양의 원리를 가장 잘 따르고 있는 것이 부채예요. 부채는 음양의 복합체라고 할 수 있죠. 부채를 수평으로 눕히면 태극 모양을 볼 수 있어요.”

부채엔 우주의 궁극적인 원리로 이해했던 음양의 원리가 투영되어 있다. 합죽선을 이루는 대나무와 종이는 모두 음의 기운을 지녔지만 정작 부채는 양의 기운이 충만한 시기에 쓰인다. 때문에 음양의 조화를 중요하게 생각한 당시 사람들은 부채에 음과 양 사이를 조절하는 중간 매개체가 있어야 한다고 생각했다. 그래서 부채에서 발견할 수 있는 것이 인두로 그린 박쥐 문양과 매화 그림이다. 박쥐 문양은 본래 복을 의미하기도 하지만 음도, 양도 아닌 중간적인 존재인 박쥐를 부챗살에 그려 음과 양 사이를 조절하도록 했다. 변죽에 양의 꽃인 매화를 그린 것도 음의 기운이 가득한 부채에 균형을 주기 위해서다.

부채는 무척이나 다용도로 쓰였다. 부채가 의관의 한 부분일 만큼 옛 선비들은 사시사철 부채를 손에 꼭 쥐고 다녔다. 부채는 선비가 예를 갖추고 체면을 지키는 도구, 호신의 도구로 쓰였다. 목욕하는 여인을 발견했을 때 부채를 펴 눈을 가리고, 보기 싫은 사람을 발견했을 때도 부채를 폈다. 어떤 것을 가리킬 때 손가락 대신 부채로 가리켰고, 도적을 만났을 땐 부채를 거꾸로 들어 소뿔이 있는 부분으로 공격하기도 했다. 부채술(術)이 있을 정도니 부채의 위력이 대단하다고 할 수 있다.

합죽선을 지키기 위한 노력

엄재수 선생은 현재 일제강점기 민족말살정책으로 사라져 버린 전통부채 기법을 찾아내 복원하는 작업을 하고 있다. 해방 이후에 만들어지기 시작한 것이 지금의 합죽선 형태로 남아있고 그 외 전통부채는 볼 수 없다. 엄재수 선생이 옛 자료를 찾아 복원하고 있기 때문에 그 흔적이나마 엿볼 수 있는 것이다.

없어진 부채를 지금 복원하지 않으면 전통부채 기법 자체가 사장되고 만다. 그렇게 손이 많이 가는 수작업을 포기할 수 없는 이유가 그것이다. 얼마든지 기계로 찍어 대량 판매할 수 있지만 그렇게 해서는 전통 부채의 명맥을 이어나갈 수 없다. 그리고 접선이 일본으로부터 유래되었다는 어설픈 주장에 맞설 힘도 잃게 된다. 그가 준비하고 있는 일본전(展)이 기대되는 이유가 여기에 있다.

“지금까지 찾아 놓은 전통부채 기법을 아들에게 물려줄 준비를 하고 있어요. 처음에 이 일을 시작할 때는 어깨가 많이 무거웠지만 이제 짐을 많이 내려놨어요. 이것을 넘겨주면 제 역할이 끝난다고 생각하니 마음이 가벼워요.”

자신이 할 수 있는 것에 최선을 다한 그의 모습에서 ‘미선공예’ 부채에서만 볼 수 있는 특유의 곡선에서 느껴지는 편안함과 여유로움이 느껴졌다.

[저작권자ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]