예술은 개인적인 상실을 사회적 감정으로 변형시키는 장치

감정과 기억이 스며들 수 있는 여백의 복원

우리는 지금 이야기하지 못하는 시대를 살고 있다. 아니 어쩌면 이야기를 해도 닿지 않는 시대일지도 모른다. 디지털 정보사회는 삶을 깊이 있게 통찰하는 이야기보다 팔기 좋은 이야기 조각들을 우선시한다. 디지털은 인간의 서사를 부수고 우리는 그 파편들에 대한 짧은 반응들을 우리의 또 다른 증명으로 삼는다.

한병철의 『서사의 위기』는 이 시대의 근본적인 상실로 ‘서사의 상실’을 언급한다. 그가 말하는 서사란 나만의 이야기 즉, 삶 그 자체다. 서사는 서로 다른 시간대에 일어난 사건들을 하나로 엮어주며 삶의 우연성과 허무를 견디게 해준다. 또한 우리의 삶이 하나의 선 위에 있다는 믿음을 주며, 어떤 사건도 그저 스쳐지나가지 않고 미래로 연결되게 해준다. 그러나 우리는 이제 서사를 잃었다. 삶은 이어지는 것이 아닌 갱신되고 업데이트 되는 무언가이다. 매 순간은 다음 순간으로 연결되지 않고 그 자체로 소비되고 잊혀지는 일회성 정보가 되어버렸다.

이와 함께 『사물의 소멸』에서는 감각과 시간을 담고 있던 사물들이 점차 데이터로 대체되어 가는 과정을 짚는다. 인간은 더 이상 세계에 거주(존재)하지 못하고 디지털 정보 속에서 부유한다. 사물은 기억과 서사의 용기였지만 이제 그저 기능만을 수행하는 도구로 전락해버렸다. 그 결과 남는 것은 단절, 속도, 피로와 끝없는 무감각뿐이다. 정보 사회에서 우리가 잃어버린 것은 단순 물리적 실존이 아닌 감정과 기억이 스며들 수 있는 여백이다. 서사가 시간을 담고 있다면 사물은 그 서사를 지탱해주는 존재다.

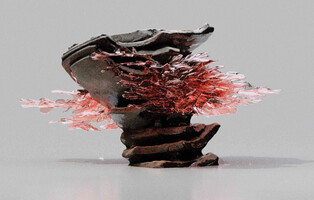

|

| ▲ 신제영 작, A Serene Sorrow 2022 |

|

| ▲ 신제영 작, Void 2022 |

이런 시대에 공예가이자 예술가인 우리는 무엇을 할 수 있을까. 나는 아서 단토의 『미를 욕보이다』라는 책을 떠올렸다. 이 책은 어떤 작품을 해야 할지 몰라 막막했던 시절 나를 이끌어준 책이다. 단토는 '아름다움'이 더 이상 예술의 본질적 조건이 아니라고 선언하면서도, 그것이 감정을 감당할 수 있는 형식으로 전환시키는 데 여전히 유효한 힘을 갖고 있다고 본다. 그는 로버트 모더웰의 『스페인 공화국을 위한 애가』 연작을 그 예시로 든다. 반복되는 검은 기둥과 타원은 슬픔의 리듬 속에 담아내며 개인의 비통을 공동체적 애도로 전환시킨다. 그러나 이 작품이 관객에게 깊은 울림을 주는 이유는 단순히 '아름답기’ 때문이 아니다. 그 안에는 서사가 있다. 스페인 내전이라는 비극이 추상 형식으로 표현되었기에 우리는 아름다움에서 위로를 받을 수 있는 것이다.

단토는 아름다움과 도덕적 아픈 사건이 결합할 때 슬픔은 비애로 전환된다고 말한다. 예술은 개인적인 상실을 사회적 감정으로 변형시키는 장치다. 그것은 고통과 나 사이에 거리를 두어 사유하게 하고 동시에 그 상실을 겪는 타인들과의 거리를 좁혀 공동체의 감정으로 만든다. 단토에 따르면 예술은 철학적이며 예술적인 방식으로 상실을 ‘보편화’한다. 예술이 하는 일은 감정을 그대로 보여주는 것이 아니라, 감당할 수 없는 감정을 감당할 수 있는 형태로 변형하고 변환하는 것이다. 그 과정을 통해 우리는 슬픔을 지나 의미에 도달한다.

|

| ▲ 신제영 작, 불안을 세는 법, 2023 |

그는 이 과정을 "슬픔을 애가로, 혼란을 형식으로, 사적인 이야기를 공동체의 기억으로" 전환하는 삼중 변환으로 설명한다. 나는 이 변환이 가능한 이유가 '미(美)' 그 자체보다는, '서사'라는 배경이 있기 때문이라고 생각한다. 아무리 정교하고 정제된 형식이라 하더라도 그 안에 서사의 힘이 없다면, 감정은 맥락을 잃고 곧장 흩어지기 쉽다. 단토 역시 아름다움이 감정을 감당할 수 있는 형식으로 옮겨주는 촉매가 될 수 있다고 보지만, 그것이 필수 조건은 아니며, 미가 어떻게 ‘의미’와 만나는지를 더욱 중요하게 여긴다.

한병철이 지적한 것처럼, 우리는 서사의 기반이 붕괴된 시대를 살고 있다. 디지털 플랫폼은 과거와 현재를 연결하지 않고, 삶의 사건들을 쪼개어 보여줄 뿐이다. 이런 시대일수록 서사를 회복하려는 시도가 다시 일어나야 한다.

서사는 과거의 개인과 현재의 개인을 이어주고, 더 나아가 서로 다른 개인들을 연결해준다. 그것은 우리를 단절에서 회복시키고, 사라진 세계와 다시 접촉할 수 있도록 만든다. 예술가는 이 세계의 단절을 껴안는 존재이자 다시 서사를 말하고자 애쓰는 사람이다. 결국 예술이 할 수 있는 일은 서사와 세계의 틈을 복원하는 것이다. 그 복원은 반드시 거창한 서사가 이뤄지지 않아도 좋다.

오히려 아주 조용한 기억, 미세한 감정, 그리고 손끝에서 만들어지는 작고 사적인 물성일 수 있다. 하지만 그것이 다시 누군가의 삶에 도달하여 그 사람만의 이야기를 불러일으킨다면, 그것은 이미 서사로서 작동하고 있다. 그래서 나는 ‘서사를 짓는다’는 것이 말로만 이뤄진다고 생각하지 않는다. 손으로 흙을 만지며 반복되는 손짓 그 행위 자체가 사라진 사물성과 서사를 함께 복원하는 실천이 된다고 생각한다.

|

| ▲ 신제영 작, Veil of Escape, 2024 |

나는 이 모든 논의가 내 작업 방향과 태도의 중요한 기준이 된다고 느낀다. 단순히 아름다움을 구현하는 것이 아니라, 왜 그것이 필요한가를 되묻고, 어떻게 그것이 관객의 감정과 연결되는지를 고민하는 일. 감정은 혼란 속에 머무를 때가 아니라, 형식 속에서 흐를 수 있을 때 의미로 바뀐다. 그리고 그 형식은 서사를 갖고 있어야 한다. 그럴 때에야 비로소, 사적인 기억은 공동체의 기억으로 건너갈 수 있다. 그런 의미에서 나는, 예술은 서사를 짓는 일이라고 믿는다.

우리는 다시 이야기할 수 있어야 하며, 다시 손으로 만질 수 있어야 한다. 예술가는 그 둘 사이에 서서 허무와 속도의 세계를 잠시 멈추게 하는 사람이다. 그 정지된 틈 속에서 우리는 서로의 존재를 확인하고, 삶의 한 조각을 의미로 다시 묶을 수 있다. 그것이 예술의 일이고, 예술가가 되어야 할 이유다.

글: 신제영 작가

[저작권자ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]