- 유라시아를 잇는 으뜸이라는 이름의 나무 ‘솔’(Pinaceae)

소나무는 북유럽과 한국 국민들에게 사랑받는 대표적 수종이다. 조선 유교사회에서는 충절의 상징으로 소나무를 여겼고, 북유럽 국가 역시 자연철학을 근본으로 왕실이 나서 이 소나무를 보호했다. 국민들에게는 주변에서 구하기 가장 손쉬운 나무로 소나무를 애용해 왔다. 결국 소나무는 유라시아 대륙에 걸친 치열한 삶의 현장을 함께해 온 민중의 목재로 상징적 의미를 지녔다고 볼 수 있다.

우리 민족과 함께한 소나무는 그 만큼 대접도 남달랐다. 소나무의 줄임말인 ‘솔’(수리)의 뜻은 곧 ‘으뜸’을 뜻한다. 소나무 외에는 잡목으로 취급하던 조선시대는 강력한 보호정책이 펼쳤다. 도읍을 한양으로 옮긴 후 궁궐과 관청, 부속건물을 짓는 일로 수요가 폭발적으로 늘었기 때문이다.

조선시대 상류민의 소나무 사랑이 어느 정도인지는 궁궐 건축에 사용된 보와 기둥재 다수가 소나무였다는 데서 짐작할 수 있다. 소나무는 곧 최고의 나무요, 나머지는 충절과 의기를 상징하는 유교정신과 어울리지 않는다는 인식에서 전국 200여 곳에 봉산(封山)이라는 소나무 특별구역을 설정하고 벌목을 엄격히 금한 것이다.

그 결과 운송 여건이 나쁜 울진과 봉화 지역 소나무는 지금까지 일부 군락을 이루고 있다. 이곳 소나무를 금강소나무라고 불리지만 일제강점기 이후 마구잡이로 벌목된 소나무가 봉화군의 춘양역으로 모여들었다고 해서 춘양목이라고도 불렀다. 문경 황장산에 주로 서식하는 질이 좋은 소나무는 왕의 관을 만들 때 사용했다고 해서 황장목이라 불렀고 이것 역시 으뜸으로 친다. 하지만 금강소나무나 황장목은 금값인지라 지금은 구하기 어려운 목재로 분류되고 있다. 그래서 예로부터 일반 내륙 소나무를 일컫는 육송이 국산 자제로 대중적인 인기를 얻고 있다.

- ‘충파’에 강한 한국 고유종 ‘금강소나무’

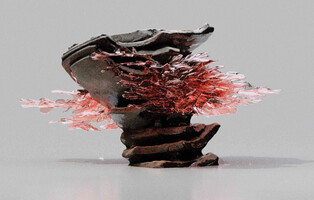

소나무 목재는 단단하고 잘 썩지 않으며 벌레가 생기거나 휘거나 갈라지지도 않는다. 이러한 소나무의 성질이 자연미를 더하고 여백의 미를 낳았다는 분석을 내놓고 있다. 가공하지 않은 원목은 자연경관과 조화를 이루고 조형미술로서 가치를 평가받고 있다. 번잡하지 않고 균형 잡힌 안정감을 주는 한옥 건축은 중국의 위압적이며 독존적인 목조건축이나 일본의 규격화되고 수공예적인 감흥이 우선시 되는 건축과는 확연히 구분되는 특징을 낳았다.

전통한옥 건축에 쓰였던 금강소나무는 금강석처럼 아주 단단하다고 해서 붙여진 이름이다. 1400만 관객을 불러모은 영화 <명량>에서 이순신 장군의 ‘충파’ 장면은 우리 소나무의 우수한 강도를 보여준다. 조선 판옥선은 왜선과 충돌했을 때 강도에서 확실한 우위를 점했다. 편백나무나 삼나무로 건조된 왜선들과 달리 조선 판옥선은 금강소나무로 건조했기 때문이다.

이 금강소나무를 비롯한 한국의 소나무를 건축현장에서는 ‘적송’(赤松)이라고도 부른다. 용어 자체가 일본에서 건너온 표기라는 지적도 있다. 나이테가 아주 가늘어 보일 듯 말 듯 한 것이 얼마나 치밀하게 자랐는지를 증명한다. 그 만큼 환경변이에 강해 건조 후에도 수명이 최대 천 년을 간다. 백제에서 건너간 일본 국보1호 광륭사 반가사유상이 이 천 년의 나무 적송으로 조각한 작품이다. 적송 껍질을 치목한 후 들기름을 바르면 금세 홍조를 띤다. 값이 비싸도 적송이나 홍송(잣나무)을 사용한 이유는 발그스레한 그 색체가 주는 생명감이 타의 추종을 불허하기 때문이다. 또 건축 후 살면서 더욱 붉어져 부티나는 것이 상류층의 기호를 충족하기에 충분했다.

- 한민족 삶의 근간이 되는 나무

곧고 굵은 소나무를 잘라다가 아홉 자씩 되게 토막을 낸 뒤 사방으로 다듬어 기둥을 세우고 도리를 걸친다. 굵지만 휜 나무로는 들보를 올리고 좀 가는 나무는 추녀의 곡선을 따라 껍질을 벗겨 서까래를 올리면 날아갈 듯 아름다운 우리 전통건축의 선이 표현된다. 사찰을 지을 때에는 간혹 다른 목재를 쓰기도 했지만 조선시대의 궁궐이 금강소나무를 선호한 이유는 나무가 뒤틀리지 않고 벌레가 먹지 않으며 송진이 있어 습기에도 잘 견디는 성질 때문이다. 나무를 베어 뗏목에 실어 한강 줄기를 따라 내려 보내면 그 사이 물속에서 진이 빠지고 나무가 견고해져 마른 후에도 갈라지지 않는 좋은 목재로 안착한다.

이처럼 우리 소나무는 침엽수 중 탁월한 물성을 지녔기에 다방면에 이용되었다. 기둥 · 서까래 · 대들보 등의 건축재로, 관재(棺材)로, 선박 건조용재 외에도 창틀 · 책장 · 도마 · 다듬이 · 병풍틀 · 말 · 되 · 벼룻집 등의 가구재로, 소반 · 주걱 · 목기 · 제상 · 떡판 등의 생활용품으로, 지게 · 쟁기 · 풍구 · 물레통 · 사다리 등의 농기구재 등으로 이용되었다

[저작권자ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]